- 首頁

-

時頻生態產品

時鐘系統

時鐘系統

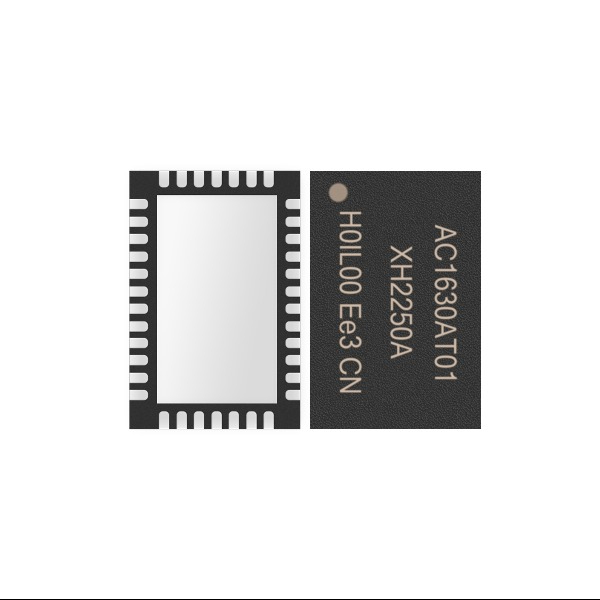

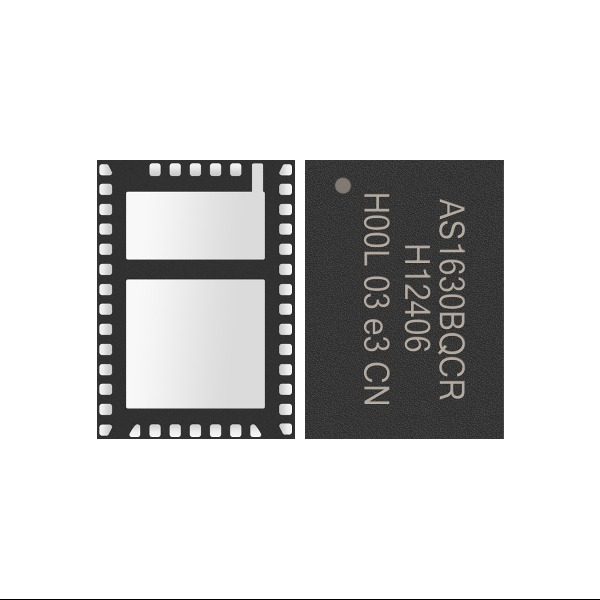

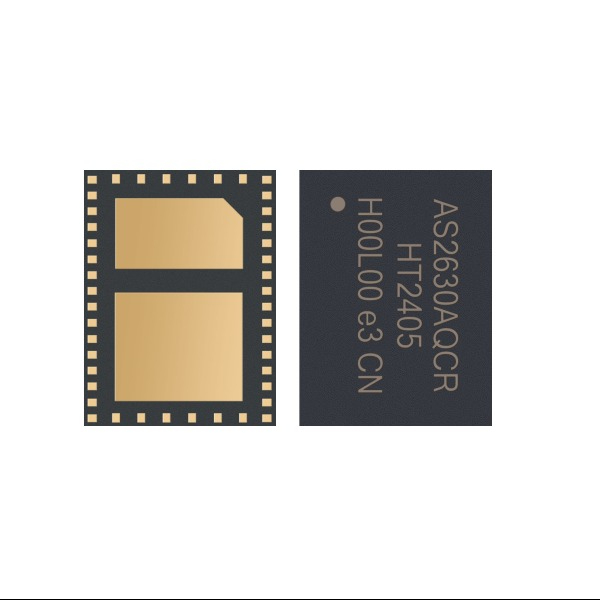

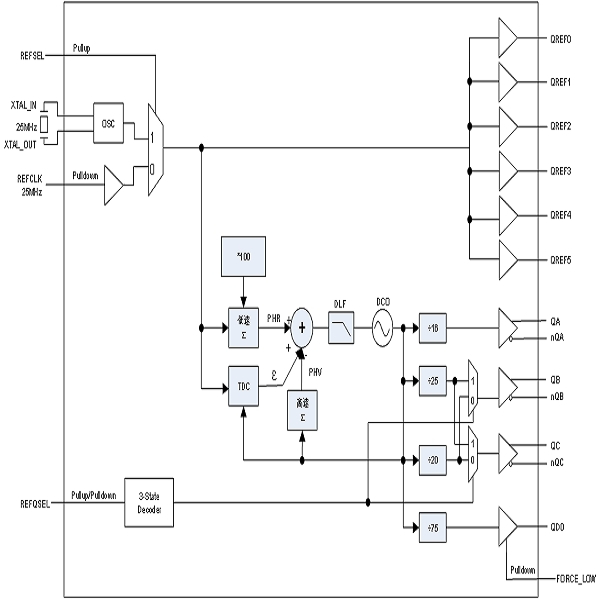

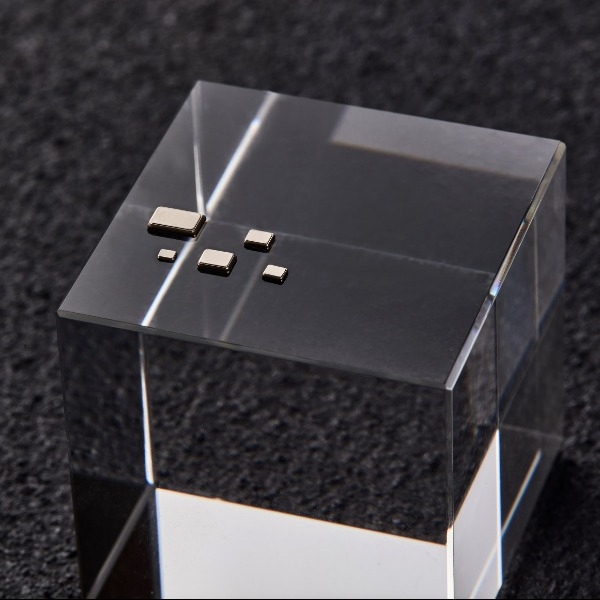

芯片

芯片

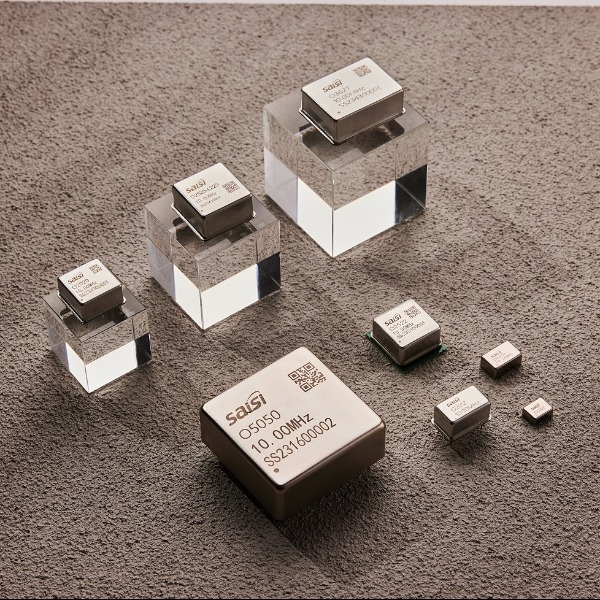

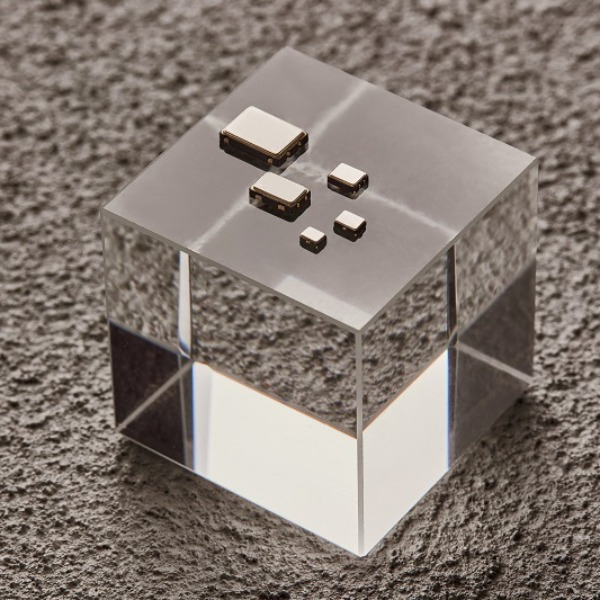

晶振&原子鐘

晶振&原子鐘

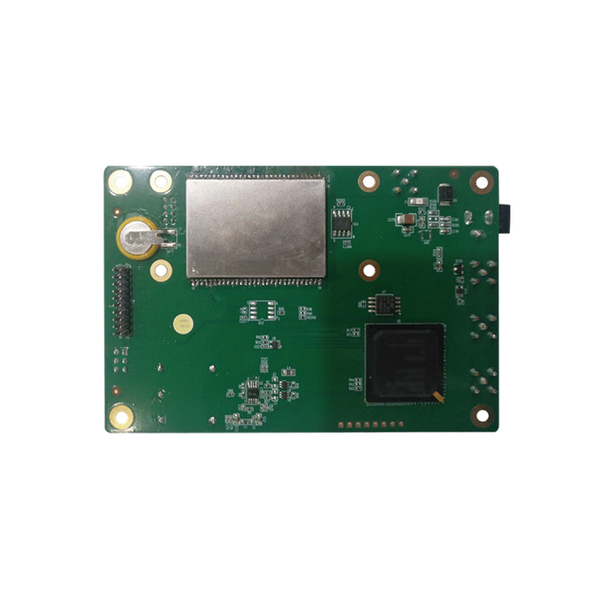

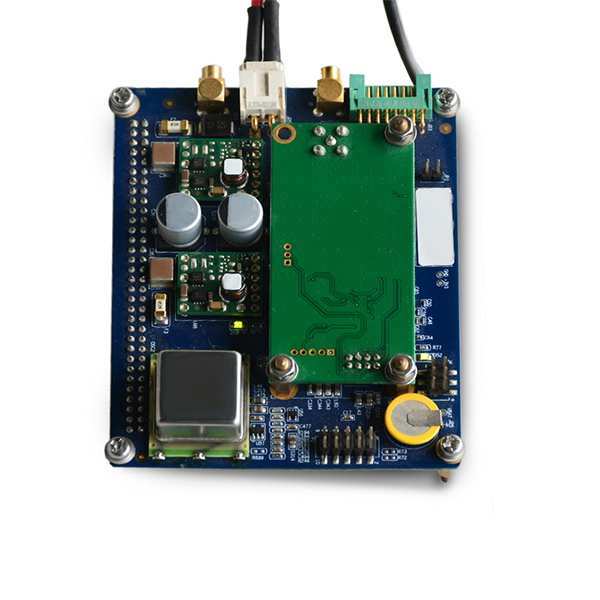

授時板卡

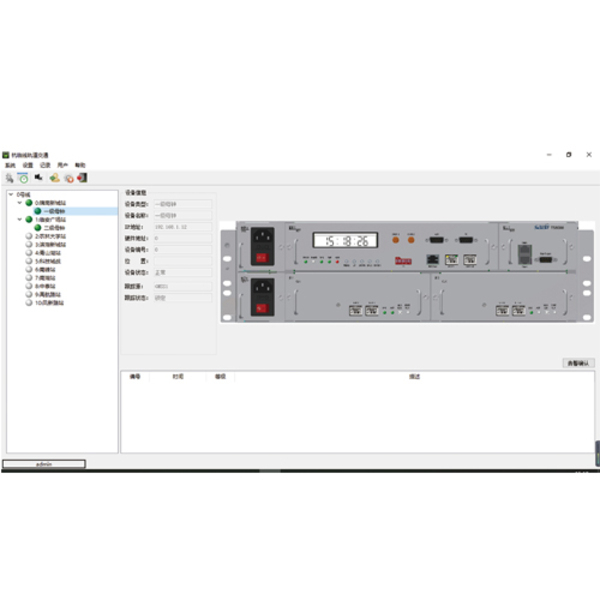

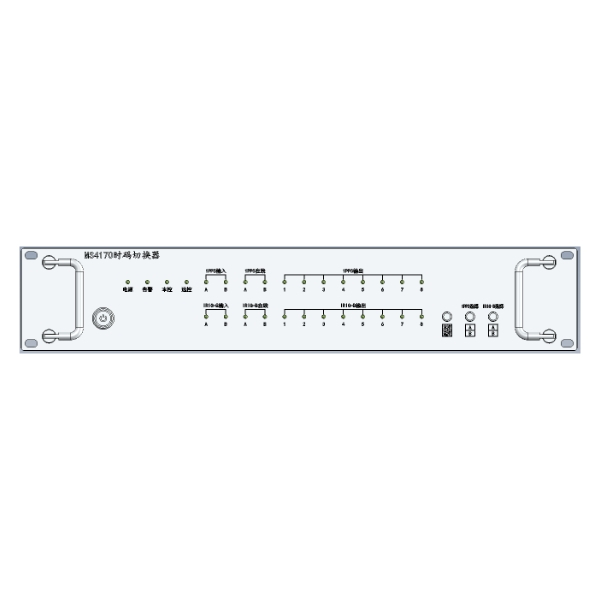

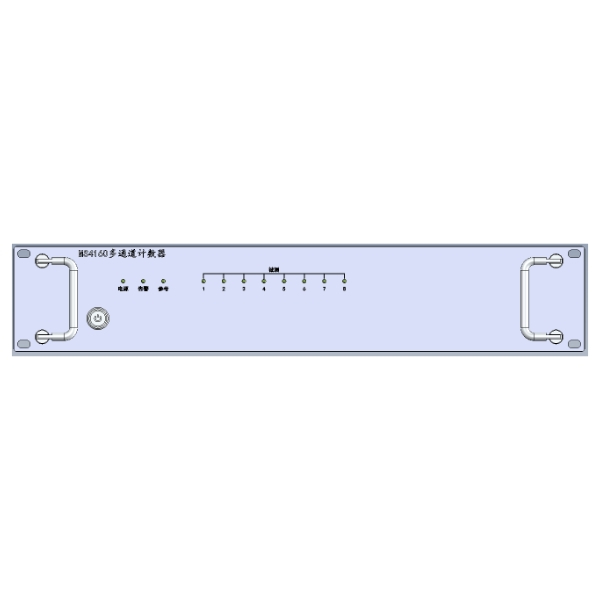

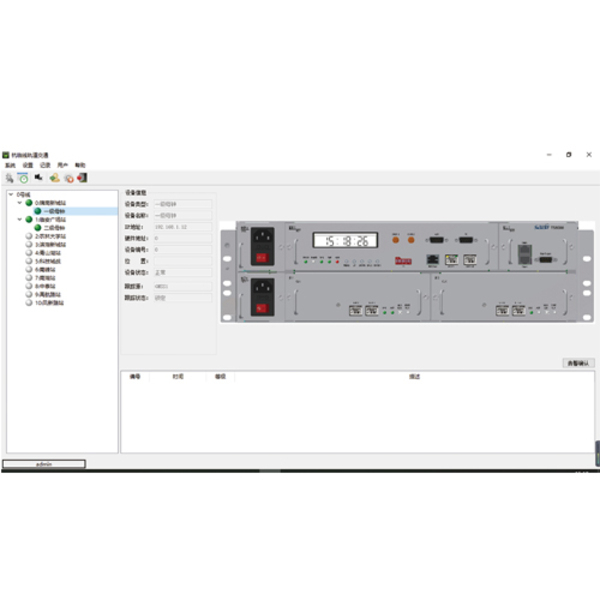

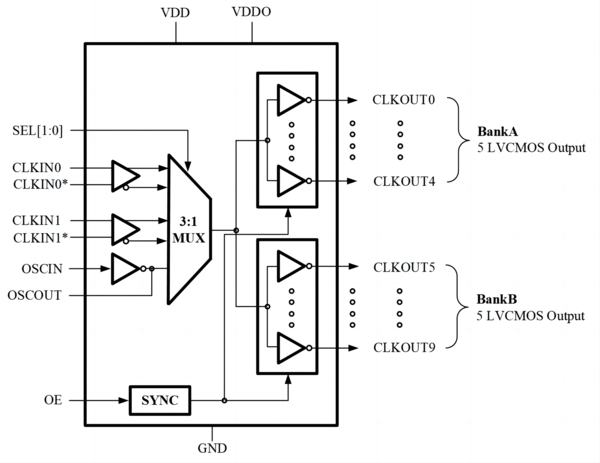

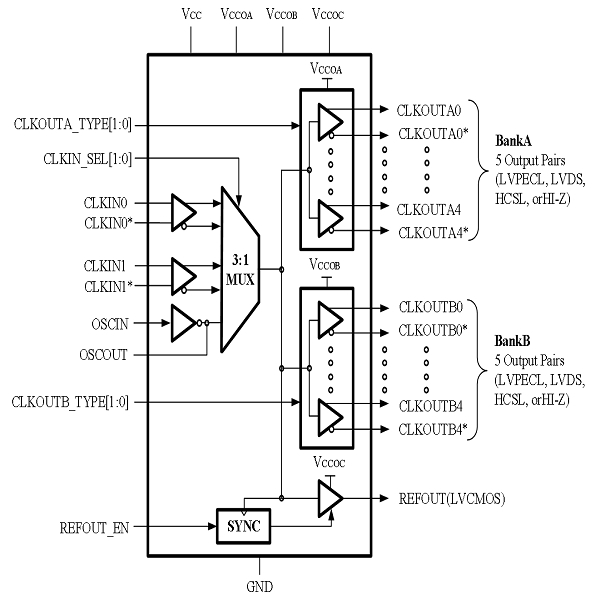

NTP時間同步服務器PTP時間同步服務器時間同步裝置授時安全防護裝置網同步設備/時頻一體化設備子母鐘系統BBU池時間同步時統設備鐘組設備測試儀器光纖雙向設備網管系統語音芯片時鐘發生器時鐘緩沖器時鐘SOC芯片晶振原子鐘授時模塊

授時板卡

NTP時間同步服務器PTP時間同步服務器時間同步裝置授時安全防護裝置網同步設備/時頻一體化設備子母鐘系統BBU池時間同步時統設備鐘組設備測試儀器光纖雙向設備網管系統語音芯片時鐘發生器時鐘緩沖器時鐘SOC芯片晶振原子鐘授時模塊 - 核心行業應用

- 探索賽思

- 綠色供應鏈管理信息平臺

18267331462

中文

|

智能電網

智能電網

通信網絡

通信網絡

智慧交通

智慧交通

智能樓宇

智能樓宇

數據中心

數據中心

前沿領域

前沿領域

新聞資訊

新聞資訊

人才研學中心

人才研學中心

加入賽思

加入賽思

關于賽思

關于賽思